Vor wenigen Tagen fand ich durch Zufall im Antiquariat Canicio in Heidelberg draußen vor dem Geschäft auf der Fensterbank eine „Kulturgeschichte der chinesischen Küche“ von Thomas O. Höllmann. An so etwas kann ich unmöglich vorbeigehen und dann habe ich das Buch regelrecht verschlungen, da mich die fernöstliche Küche schon immer interessierte. Und wieder einmal kam die Erkenntnis, dass wir uns über viel zu viele Dinge, die wir nicht ändern können, viel zu viele Sorgen machen. Bei manchen politischen Themen fährt uns der Schreck in die Glieder oder Ereignisse beeinflussen unfreundlich unser Leben, obwohl wir nie mit ihnen in direkten Kontakt kommen werden, weil sie fern und fast nicht greifbar sind. Lin Yutang zum Beispiel, Verfasser des Büchleins „Weisheiten des lächelnden Lebens“, weiß genau, wo der Spaß aufhört: „Wenn etwas den Chinesen zu völligem Ernst zwingt, so ist es weder die Religion noch die Bildung, sondern das Essen.“

Vor wenigen Tagen fand ich durch Zufall im Antiquariat Canicio in Heidelberg draußen vor dem Geschäft auf der Fensterbank eine „Kulturgeschichte der chinesischen Küche“ von Thomas O. Höllmann. An so etwas kann ich unmöglich vorbeigehen und dann habe ich das Buch regelrecht verschlungen, da mich die fernöstliche Küche schon immer interessierte. Und wieder einmal kam die Erkenntnis, dass wir uns über viel zu viele Dinge, die wir nicht ändern können, viel zu viele Sorgen machen. Bei manchen politischen Themen fährt uns der Schreck in die Glieder oder Ereignisse beeinflussen unfreundlich unser Leben, obwohl wir nie mit ihnen in direkten Kontakt kommen werden, weil sie fern und fast nicht greifbar sind. Lin Yutang zum Beispiel, Verfasser des Büchleins „Weisheiten des lächelnden Lebens“, weiß genau, wo der Spaß aufhört: „Wenn etwas den Chinesen zu völligem Ernst zwingt, so ist es weder die Religion noch die Bildung, sondern das Essen.“

Diese Ernsthaftigkeit hat sich auch Thomas O. Höllmann zu eigen gemacht und eine schwergewichtige Kulturgeschichte der chinesischen Küche geschrieben, die trotzdem nicht schwer im Magen liegt. Höllmann, Professor für Sinologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und in seiner Freizeit leidenschaftlicher Koch, schüttet aus einem scheinbar unerschöpflichen Füllhorn Wissenswertes über alle Facetten der chinesischen Kochkunst in sein Buch. Küchentechnik, Konservierung, Garmethoden, Grundprodukte, Gewürze, Geschirr, Tischsitten, Hygiene, Opfergaben, Schlürfen, Schmatzen, Rausch, Entsagung, Völlerei, Fast Food – es gibt nichts, worüber er nicht Bescheid weiß. Sein Buch erinnert an einen Tisch im China-Restaurant, der sich unter Dutzenden von Schalen, Töpfen und Tellern biegt. Man weiß zwar längst, dass in China alles gegessen wird, was Beine hat und kein Tisch ist, zuckt aber trotzdem bei der Auflistung typischer Fleischgerichte unwillkürlich zusammen. Sie endet nicht bei Schwein und Huhn, sondern bei Hund, Katze, Affe, Ratte, Kranich, Igel, Dachs und Kobra.

Also ich bin nicht so mutig alle diese Speisen zu probieren, musste es aber auch noch nie, weil ich niemals in China war. Meine Kenntnisse der fernöstlichen Zeit wurden zwar schon vor einigen Jahrzehnten gelegt, als man die Chinarestaurants in Deutschland noch an zwei Händen abzählen konnte. Damals kam ich durch den Militärdienst in die Niederlande, wo es in jeder Stadt indonesische Restaurants gab. Daneben waren da auch noch diese berauschenden Krimskramsläden, vollgestopft mit Konserven, fremdartigen Gemüsesorten, Flaschen mit Saucen, Spirituosen und vor allem einer unglaublichen Anzahl exotischer Gewürze. Heute findet man in fast jeder europäischen Stadt einen Asialaden. Ich liebe diese exotische Welt und bin in meinem Stammgeschäft ein regelmäßiger Kunde, der allerdings mehr schaut, als das er einkauft. Nebenbei werden dort wechselnde Gerichte angeboten. Alleine die locken mich an. Inzwischen hat sich auch herumgesprochen, dass die chinesische Küche zu den Hochküchen gezählt werden muss. Wenn Italiener und Franzosen in seltener Einigkeit bei dieser Erkenntnis die Augen verdrehen, so sollen sie sich gesagt sein lassen, dass die Chinesen bereits auf eine viertausendjährige kulinarische Geschichte zurückblicken. Als die Chinesen bereits mit Stäbchen aßen, nagte man in Europa noch an rohen Mammutkeulen.

Die chinesische Küche ist anders. Jedenfalls anders, als wir sie aus den Chinarestaurants kennen. Wo aber beginnen? Bei den Glückskeksen vielleicht? Oder bei Chop Suey und Affenhirn? Das sind alles China-Fantasien. Bei den Keksen handelt es sich um eine Marketingidee aus den Vereinigten Staaten, beim dem in Sojasoße getränkten Restengericht um die Verlegenheitserfindung eines Kochs, dem je nach Überlieferung irgendwo im Wilden Westen oder im Waldorf-Astoria die Vorräte ausgegangen waren. Und wer immer noch glaubt, jede chinesische Kleinfamilie löffle gelegentlich niedlichen Äffchen bei lebendigem Leib das Hirn aus dem Schädel, der solle sich von dieser Kulturgeschichte aufklären lassen. Aber wie das so bei Vorurteilen ist, möglicherweise kommt die Aufklärung ohnehin zu spät.

Wer es sich leisten konnte, bekam in Peking jede Delikatesse, die er sich wünschte. Wer es sich nicht leisten konnte – und das war die überwiegende Mehrheit – ernährte sich hauptsächlich von Weizen- und Hirseprodukten. Fleisch, frisches Obst oder Gemüse gab es kaum. Darüber täuschten auch reichlich Knoblauch und Sesamöl nicht hinweg.

„Die reichen Schnösel der Hauptstadt lassen sich kräftig gewürzte Fleischgerichte auffahren. Aber sie verstehen sich nicht aufs kultivierte Trinken, sondern nur aufs Abfüllen der Kurtisanen in ihren roten Röcken. Dem Genuss des Augenblicks verfallen, gleichen sie beinahe einem Schwarm von Stechmücken.“

Kulinarische Kulturgeschichten sind zwangsläufig Geschichten reicher Schnösel und abgefüllter Kurtisanen. Nur der Exzess bleibt in Erinnerung. Nur Potentaten nehmen Teigtaschen, Geflügel und Zuckermelonen mit ins Grab. Sattsein ist ein Privileg der Oberschicht. Da mag ein Technokrat wie Tan Zhenlin 1967 in der Rotgardistenzeitung noch so scheinheilig proklamieren:

Was bedeutet Kommunismus? Zunächst bedarf es guten Essens. Sich lediglich satt zu essen, reicht nicht. Zu jeder Mahlzeit gehören Huhn, Schwein, Fisch oder Eier und nach Bedarf erhält man Schwalbennester und weiße Wolkenohrpilze. Und Bohnenquark mit Bambussprossen, gebratene Auberginen und Seeigel in Entenbrühe.

Bei einem Gespräch, das zwei verkrachte Existenzen über ihre Lebensziele führten, sagte der eine: „Alles, was mir fehlt, sind Schmaus und Schlaf. Sollte ich es noch zu etwas bringen, dann würde ich nur noch abwechselnd schlemmen und schlummern.“ Daraufhin erwiderte der andere: „Da sind wir doch grundverschieden: Ich würde mich nur noch ans Essen halten, so dass mir zum Schlafen gar keine Zeit mehr bliebe.“

Schriftsteller und Staatsmann Su Shi um elfhundert.

Für die dürftigen Menüs der Bevölkerungsmehrheit interessiert sich niemand. Doch, es kann doch nicht sein, dass ich der Einzige bin, der Gemüsesuppen liebt, einfache Gemüsegerichte kurz gegart mit Reis und natürlich auch Fleisch, aber nie im Übermass.

Wer sich an den Raffinessen der chinesischen Küche berauschen will, dem sei der Film „Eat Drink Man Woman“ empfohlen, den ich bereits in den letzten Tagen erwähnte. Es gibt ihn in deutscher Synchronisation und er ist absolut sehenswert. Hier geht es zum Trailer.

Der „schlafende Lotus“ ist ein Gemüsegericht aus den Blüten einer Zwergseerose. Das „trunkene Huhn“ eine kalte Vorspeise.

Zutaten

300 g ausgelöste Hühnerbrust

1/4 TL Salz

1/4 TL weißer Pfeffer

1/4 l Reiswwein

1/4 l Hühnerbrühe

1 EL feingewiegter Ingwer

Zubereitung

Die Hühnerbrust salzen und pfeffern und anschließend in Dampf garen.

Abkühlen lassen und in einer Mischung aus Reiswein und Hühnerbrühe und Ingwer marinieren.

Alles sollte gut verschlossen über Nacht im Kühlschrank durchziehen.

So kann man die Brust aufgeschnitten am nächsten Tag servieren.

Hinweise:

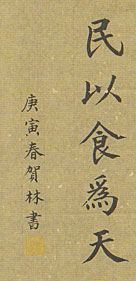

Die Übersetzung für die abgebildete Kalligraphie von He Lin lautete: „Für das Volk kommt das Essen dem Himmel gleich“.

Reiswein ist eigentlich im strengen Sinne Bier, aber verlangen Sie Reiswein zum Kochen, dann sind Sie auf der richtigen Seite.

Was für ein schöner Beitrag, huuiii

Das Buch hab ich gleich bestellt, und ich freue mich schon darauf.

Bin wg eines Kommentars bei Claus hierhergeraten, Glückstreffer

Greetz